ELW

Evidence-based Linguistics Workshop Web Pages

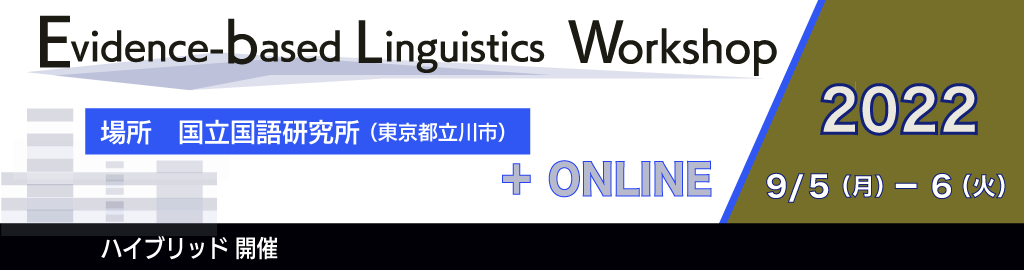

Evidence-based Linguistics Workshop 2022

プログラム

講演者名に◎がついている発表が、互選による優秀発表賞審査対象者です。

2022/09/05 (月)

- 9:00 開場 (9:00 より前にはいらっしゃらないようにおねがいします)

- 9:30 事前説明

- ハイブリッド型の開催に際して、発表者・参加者向けに開催形態の事前説明を行います。

- 9:50 オープニング

午前:セッション1 国立国語研究所プロジェクト紹介〔国語研 2F 講堂/zoom〕

- 10:00 プロジェクト「実証的な理論・対照言語学の推進(統括)」 浅原正幸(国立国語研究所)

- 10:30 サブプロジェクト「アノテーションデータを用いた実証的計算心理言語学」浅原正幸(国立国語研究所)

午前:セッション2 口頭発表〔国語研 2F 講堂/zoom〕

- 11:00 「口語シンハラ語の効率的焦点標示」◎吉田樹生(東京大学)

口語シンハラ語には、動詞接辞が節内に項焦点があることを示す焦点構文がある。この構文では、焦点構成素は、焦点助詞、動詞直後の位置への移動、またはその組み合わせにより、随意的に標示されうる。この論文では、どのような標示方法の組み合わせが好まれるのかを定量的に分析する。ニュースサイトのデータを使用して、助詞と動詞後の位置への移動がランダムに使用されていないことを示す。具体的には、焦点助詞によって標示された焦点構成素は、動詞後に出現する可能性が低い一方で、焦点助詞によって標示されていない焦点構成素は、動詞後に出現する可能性が高いことを示す。このように、いずれかの標示方法がとられることが多いという発見に基づいて、シンハラ語の焦点構文において焦点構成素は効率的に標示されやすい傾向があると主張する。この議論は、効率的標示の類型論と随意的焦点標示の類型論の両方に貢献する。

- 11:30 「インドネシア語の受身文における動作主の標示形式について」◎佐近優太(東京外国語大学・日本学術振興会)

本発表では、インドネシア語の接頭辞ter-によって作られる受身文における動作主の標示形式について定量的に考察し、その選択要因を明らかにする。インドネシア語の動作主の標示方法には英語のbyにあたるolehと明示的な形式を用いない無標示型があるが、その差異は明らかになっていない。そこでLeipzig corpus collectionから約1500万語のサブコーパスを使用し、統語・意味の面からのタグ付けを基に、一般化線形混合モデルによるロジスティック回帰分析を行った。その際には個々の動詞を変量効果とすることで、動詞固有のふるまいを捉える事も試みた。 結果として、動作対象への働き掛けが強く認められる動詞である場合、動作主が有生物である場合、動作主項の語数が多い場合に基本的にolehを選択しやすくなることが明らかになった。加えて一部の動詞は動作主の有生性の影響が他の動詞よりも強く見られたが、これは特定の名詞と結びつくイディオム的表現の存在が影響していることを主張する。

12:00-13:00【休憩】

近隣には食事を提供する場所がございませんので、 持参することをお勧めします(飲料水の自販機はございます)。

午後:セッション3 口頭発表〔国語研 2F 講堂/zoom〕

- 13:00 「例外的な直喩表現のはたらきについての検討」◎菊地礼(国立国語研究所)

直喩とは「雪のような肌」のように「喩える媒体(雪)」「喩えられる対象(肌)」「比喩指標要素(のような)から成る比喩表現である。一般的なはたらきとして、喩えられる対象にくる人の外見や動作、モノの形状や運動といった人・事物・事柄の様子を具体化する。これは喩える媒体が喩えられる対象と何らかの点で共通点を有したイメージを喚起することによる。この具体化は、大きく三類に分けられる。 ① 様態:どのように行為が行われ、どのような外見的特徴を有しているか。 ② 量 :対象がどれほどの数量・容量であるか。 ③ 程度:対象の属性や性質の尺度がどれほどであるか。 一方で、このような分類では捉えきれない例外的な直喩表現が散見される。本発表では、収集した実例をもとに、これらの表現の特徴やはたらきを記述する。そして、例外的であるからこそ、比喩の特徴的な働きを顕在化させていることを指摘する。

- 13:30 「ヴォイスに関わる助動詞・補助動詞の相互承接について」◎施葉飛(東京慈恵会医科大学・中央大学)

日本語では、ヴォイスに関わる助動詞・補助動詞を重ねて使用する(V+v1+v2)ことが可能であるが、v1とv2の配列順には一定の制限がある。例えば、使役と受身との接続は「V+せ+られる」となり、「V+れ+させる」の形式にはならない。また、補助動詞間や、助動詞と補助動詞との接続に関しても、「V+てやっ+てくれる」、「V+させ+てくれる」の形式が頻繁に使用されているのに対して、「V+てくれ+てやる」、「V+くれ+させる」の形式がほとんど見られない。本研究では、「方向性」の違いに着目して、上記の助動詞・補助動詞を話し手側へ向かうことを典型とした「求心型」と、話し手側から非話し手側へ向かうことを典型とした「遠心型」と分け、それぞれの組み合わせによる4つのパターンの用例分布を現代日本語書き言葉均衡コーパスBCCWJ-NTで調査した。 その結果、求心型グループには顕著な後置傾向があることを明らかにした。

- 14:00 「Exploring the discourse move of exclamatives」◎井原駿(神戸大学)・伊藤克将(日本学術振興会特別研究員PD・上智大学・Universität zu Köln)

本研究の目的は,自然言語における感嘆文 (exclamatives) の語用論的性質を明らかにすることである。自然言語における感嘆文の意味論・語用論については,特に形式意味論の領域において様々な分析が提案されてきたものの (Zanuttini & Portner 2003, Rett 2011, Trotzke & Giannakidou 2021, a.o),既存のデータを包括的に捉えることが可能な分析は存在しておらず,未だ議論の余地が残されている。本研究では,日本語感嘆文の振る舞いを未報告の現象を含めた様々な観点から観察し,それらを統一的に説明可能な分析を提案する。本研究は,現在までに主流である「感嘆文はそれ自体で独自の発話行為として定義される」とする考え方に反し,感嘆文は本質的には断定文 (assertion) であるとするTrotzke & Giannakidou (2021) のアプローチを支持するものである。

午後:セッション4 ポスター発表〔国語研 2F 講堂・多目的室・セミナー室1~3/zoom〕

- 14:35-15:50 「容認度評定に影響する要因の定量的評価: 日本語容認度評定データ (ARDJ) から得られた知見」黒田航(杏林大学)・阿部慶賀(和光大学)・ 横野光(明星大学)・ 土屋智行(九州大学)・小林雄一郎(日本大学)・ 金丸敏幸(京都大学)・浅尾仁彦(NICT)・田川拓海(筑波大学)

- オンライン発表

- Zoom A会場(ブレイクアウトルーム)

- オンサイト聴講者は 2F 講堂にて視聴

本研究は日本認知科学会35回大会の同題の発表の再報告である.概要は次の通り: 理論的バイアスの少ない大規模データを使って,容認性判断に与える社会的要因の強さを定量的に評価した初めての研究である.検討した要因はQ1-Q11の11種類: Q1. 年齢,Q2. 性別,Q3. 日本語が母語か,Q4. 県単位での出身地,Q5. 非日本語圏での 1 年以上の生活の有無,Q6. これまでに学んだ異国語の概数,Q7. 異国語を学んだ年の概数,Q8. 日常的に異国人と接するかどうか,Q9. 一月当りの読書量 (冊数),Q10. 小学校より後に受けた教育年数,Q11. 自分は (強く) 文系か (強く) 理系か. データ解析により,容認度評定が質的に異なるグループから構成されている事が示され,理論言語学の単純化が素朴過ぎる可能性が示唆された.現時点で完成度が高い研究とは言えないが,容認度に顕著な影響を与える要因を幾つか (例えば年齢,異国語の学習期間,読書量,性別) を,その強さと共に確認できた.年齢の影響が強い事の確認は定説の確証の意味しかないが,同じ程度の強さで性別と教育年数の影響が出る事は (計測誤差の範囲でないならば) 予測されていた事実とは言えない.加えて,地域の影響は通説で言われているより弱い可能性も示唆されている.

- 14:35-15:50 「ナイル・ヌビア諸語における属格主語の言語類型論的位置付け」Vincent W.J. van Gerven Oei(カリフォルニア大学サンタバーバラ校)・宮川創(国立国語研究所)

- オンライン発表

- Zoom B会場(ブレイクアウトルーム)

- オンサイト聴講者は 2F 多目的室にて視聴

本発表は、ナイル・サハラ語族に属するナイル・ヌビア諸語のうち、古ヌビア語とノビーン語が関係代名詞や関係詞を持たない縮小関係節(rRC)において属格主語(GSub)を持つことを明らかにする。Krause(2001)は、GSubを含むrRCの動詞は時制のない非定形であると主張している。日本語はこの主張に対する反証を与えているが、ヌビア諸語のこれら2言語も反証を与えることができると主張する。Krause(2001)はいわゆる「アルタイ諸語」のrRCにおけるGSubに注目し、完全にhead-initialあるいはhead-finalな言語がrRCにおいて GSub を持つことを観察している。しかし、ナイル・ヌビア諸語は、完全にhead-initialでもhead-finalでもない。この新しい証拠により、諸言語間のrRCにおけるGSubの類型論に貢献することができる。

- 14:35-15:50 「日本語数量節の値指定と名詞的・副詞的用法」岡田理恵子(国際医療福祉大学)

- オンサイト(3F セミナー室1)

- zoom C会場(ブレイクアウトルーム)

- zoom コアタイム 14:35-15:00 に 3F セミナー室1 から配信

日本語は「量」「人数」などの名詞が節をとる(1) のような表現で数量を表すことができる(以下、数量節)。

(1) a. [太郎が食べる] 個数、 花子は饅頭を作った

b. 花子は[太郎が食べる] 個数を用意した

c. [太郎が食べる] 個数は、5つだ

(1a) は副詞的用法、(1b)、(1c) は名詞的用法である。さらに(1)の例は、数量節が表す値が主節で明示的に表されているもの(=(1c)、「5つ」と明示)と、そうでないものという分類ができる(¬= (1a)、(1b))。本研究では、名詞的・副詞的用法という分類と主節における数量節の値の明示・非明示という分類の2つの観点から数量節の統語論的特徴について記述し、以下の点を明らかにする。これにより日本語における空演算子移動の関与という点に1つの提案を行う。

• 名詞的用法で数量節の値指定が明示的に行われる場合、数量節には空演算子移動が関与している。

• 名詞的・副詞的用法によらず、数量節の値指定が明示的に行われない場合、数量節には空演算子移動が関与しない。

- 14:35-15:50 「福岡県柳川市方言と宮崎県椎葉村尾前方言における1モーラ名詞の母音延長:エリシテーション調査データを基に」◎松岡葵(九州大学・日本学術振興会)

- オンサイト(3F セミナー室2)

- zoom D会場(ブレイクアウトルーム)

- zoom コアタイム 15:00-15:25 に 3F セミナー室2 から配信

本発表は,福岡県柳川市方言と宮崎県椎葉村尾前方言における最小語制約を記述する。最小語制約は,語は最小で1フットをもつという制約である。両方言において,基底で1モーラしかもたない語は母音を延長させることによって1フットを形成するが(柳川:mee=kara「目から」),母音延長が生じない場合もある(柳川:me=no「目が」)。本発表では,両方言における1モーラ名詞の母音延長に,1モーラ名詞に後続する要素の種類(格助詞,取り立て助詞,コピュラ,終助詞)とモーラ数(1モーラ,2モーラ以上),1モーラ名詞の修飾要素の有無という三つの要因が影響していることを,エリシテーション調査のデータを基に示す。さらに,これら三要因が他方言においても1モーラ名詞の母音延長に影響を与えている可能性を指摘し,日本語諸方言における1モーラ名詞の母音延長を明らかにするためにこれら三要因を考慮した調査を行う必要があることを示す。

- 14:35-15:50 「連濁の容認度判定に見られる連続性:日本語音韻論の確率的側面の記述を目指して」松浦年男(北星学園大学)

- オンサイト(3F セミナー室3)

- zoom E会場(ブレイクアウトルーム)

- zoom コアタイム 15:25-15:50 に 3F セミナー室3 から配信

連濁は日本語音韻論の中でも特に注目度の高いトピックである。連濁の研究では連濁を適用されない条件(誤適用違反と呼ぶ)が発見されてきた。しかし,様々ある誤適用違反の比較はほとんど行われていない。また,適用されるべき環境で連濁が適用されないことへの違反(不適用違反と呼ぶ)との比較も行われていない。本研究では連濁の違反条件のうち,(1)ライマンの法則,(2)語彙的指定(例:*kata-gana「片仮名」),(3)音配列条件(例:*suna-bama「砂浜」)を取りあげ,誤適用違反や,後部要素初頭の無声化という誤った(架空の)音韻現象(例:*katuo-tasi「鰹出汁」)と容認度を比較した。その結果,傾向として不適用違反が最も高く,(1)-(3)は複合語によりばらつきがあり,(5)は低かった。これは連濁の不適用と誤適用が区別されるべきということ,誤適用に連続的な側面があることを意味している。後者は音韻論が確率的な側面があることを示唆しており,熊谷・川原(2018, 2019)などで示された方向性とも合致する。

午後:セッション5 口頭発表〔国語研 2F 講堂/zoom〕

- 16:00 「ChaKi.NET liteの開発: Universal Dependenciesコーパスの利用を見据えたChaKi.NETユーザインターフェイスの改良」伊藤薫(九州大学)・森田敏生(総和技研)

ChaKi.NETはコンコーダンサやアノテーションツールを含む多機能なコーパス管理システムである。現行の (ChaKi Legacyでない) ChaKi.NETは2009年 (Ver. 1.1, 現在公式サイトで確認できる最古のバージョン)に公開されたものであり、10年以上に渡って機能追加や品質の向上が行われてきた。しかし、可能な処理が増え多機能化が進む一方で、インターフェイスが複雑化しコンコーダンサとしての利用等、簡易な作業にも学習コストが嵩む状態になっている。本研究では、ChaKi.NETの機能のうちコンコーダンサ機能に焦点を絞り、複雑なファイル操作に馴染みのないユーザにも利用しやすいインターフェイスを備えたChaKi.NET liteの開発について述べる。想定するユーザ層としてはCorpus of Contemporary American English (COCA)等のコーパスを使用したことのある言語学者であり、近年自然言語処理分野で開発が盛んである通言語コーパス群Universal Dependencies (UD)コーパスを容易に使用可能にすることを目指している。今回追加した主な機能は、UDコーパス群読み込み操作の簡略化、複数UDコーパスの一括検索機能追加、検索実行および結果表示インターフェイスの改良である。

- 16:30 「「は」の後接と否定極性に関する形式意味論的分析の試み」水谷謙太(愛知県立大学)

井戸 (2017, 2018) が指摘しているように,「意外」を表す「まで」に対比を表す「は」を後接させた場合,否定極性を示す (子どもの喧嘩ごときで,警察までは {#来た / 来なかった}). 本発表では,この事実に対する形式意味論的分析を試みる.まず,「まで」は even と同様にその作用域内の命題が最も可能性が低いものであることを要求すると仮定する. また,Sawada (2007) に従い, 対比の「は」はその作用域内の命題が最も可能性が高いものであることを要求すると仮定する. そして,この仮定のもとでは「まで」と「は」の相反する要求を満たすために否定辞の存在が必要であることを示し,上述した否定極性に関する事実の説明を試みる.最後に,「は」の後接によって生じる否定極性と,Lahiri (2008, 2010), Crnič (2011) らが指摘している他言語の焦点辞が示す否定極性には共通点と相違点があり,これらに理論的な説明を試みることは,否定極性に関するsemantic universal (von Fintel and Mathewson (2008)) の解明につながる可能性があることについて議論する.

2022/09/06 (火)

- 9:00 開場 (9:00 より前にはいらっしゃらないようにおねがいします)

午前:セッション6 国立国語研究所プロジェクト紹介〔国語研 2F 講堂/zoom〕

- 10:00 サブプロジェクト「日本・琉球語諸方言におけるイントネーションの多様性解明のための実証的研究」 五十嵐陽介(国立国語研究所)

- 10:30 サブプロジェクト「計算言語学的手法による理論言語学の実証的な方法論の開拓 」窪田悠介(国立国語研究所)

午後:セッション7 口頭発表〔国語研 2F 講堂/zoom〕

- 11:00 「A corpus-based analysis of word order variation in the low-resource languages of Northwest Iran」 Hiwa Asadpour(JSPS International Fellow University of Tokyo・Goethe University Frankfurt)

In this study, my objective is to analyze the word order of elements called “Targets”. Targets are semantic roles of physical “Destinations”, i.e., goals, of “MOTION and CAUSED-MOTION verbs”, metaphorical “Destinations” of LOOK and SHOW verb, “Recipients of GIVE verbs”, “Addressees of SAY verbs”, and “resultant states of CHANGE-of-STATE verbs”. “Beneficiaries of BENEFICIARY verbs” are also included in this grouping due to their similarity in flagging of Targets. The languages investigated in this research are all located in Northwestern Iran which include Azeri, Jewish and Christian North-Eastern Neo-Aramaic, Mukri and North-Eastern Kurdish, and East Armenian. In spite of the fundamental differences in syntactic structure that one would expect, all these “languages share a peculiarity in word ordering, viz. the placement of Targets in the immediate postverbal position” (Asadpour 2021, 2022); an observation that was the impulse of this research. In order to verify to what extent the languages behave similarly or differently with respect to the positioning of “Targets”, to what extent the positioning can vary in the five vernaculars and whether language contact (Haig 2015, 2017, forthc. on the word order of Goals) may be assumed to be a responsible factor (in the sense of an areal feature), I established a large database (the “TONI corpus”) of recorded spoken materials in the five vernaculars, which I used as the empirical basis for my investigations; additional information was procured by inquiries with native speakers, partly via crowdsourcing. The personal field data has been accompanied by other sets of published narrative speech corpora (e.g., Khan 2008; Kıral 2001; Öpengin 2016). These data are additionally analyzed with respect to other identifying factors (e.g., morphosyntactic, semantic, discourse-pragmatic, and cognitive) to find out which one may trigger word order variation.

- 11:30 「アタヤル語群における「言う」の再建」落合いずみ(帯広畜産大学)

アタヤル語(オーストロネシア語族アタヤル語群)において「依頼する・要求する」を表す語məsinaについて、その起源をセデック語(アタヤル語群)との比較から考察し、本来は「言う・要求する」を表す語であったことを主張する。アタヤル語のməsinaは2通りの形態分析ができ、m-əsina(m-は動作主態)またはmə-sina(mə-は静態動詞)である。いずれも語根と推定される**əsinaまたは**sinaは、セデック語の同源語が見つからない。一方セデック祖語に再建される「言う」は*əsaであり、同時に「要求する」という意味でもある。アタヤル語の特徴として最終音節のオンセット直後に挿入される特殊な接尾辞(化石中央接尾辞と呼ばれる)があり、形式は<in>である。アタヤル語では祖形*əsaに<in>が挿入され、əs<in>aが派生され、さらに「要求する」の意味のみに特化したのではないか。だとすればアタヤル語の「言う」を表す形式kayalの由来が問題になる。これはアタヤル語のkai「言葉」(アタヤル語群祖語*kari)に化石接尾辞-alが付加して、kai-alからkayalとなったのだろう。

12:00-13:00【休憩】

近隣には食事を提供する場所がございませんので、 持参することをお勧めします(飲料水の自販機はございます)。

午後:セッション8 口頭発表〔国語研 2F 講堂/zoom〕

- 13:00 「モーラに基づく最小詞「XY…のXの字」の曖昧性について:コーパスデータを用いての考察」澤田治(神戸大学)

本発表では、モーラに基づく最小詞「XY…のXの字」の曖昧性についてコーパスデータ(BCCWJ)を用いて考察する。モーラに基づく最小詞には、字義的用法(例:「太郎は「いろは」の「い」の字も書けない」)と非字義的用法(例:「太郎は「論理学」の「ろ」の字も知らない」)の2つの用法があるが、前者では、「字」が文字通りの意味として解釈されるのに対し、後者では、「字」は字義的に解釈されず、「Xの字」はターゲット(XY…)に関して述語のスケールにおいて最小の値であることを表す。本発表では、一見、字義的な用法と思われる例が非字義的意味として解釈されるケースに注目し(例:「歌には「シベリア」の「シ」の字も出てこない」)、モーラに基づく最小詞の非字義的用法は、字義的用法から引き出される語用論的な推意が慣習化され、その結果、本来「字」を項にとれない述語までもが共起できる生産的なイディオムになったことを様々なデータ・テストを用いて論証する。

- 13:30 「On the relation between event numerals and quotative embedded clauses」Jan Wiślicki (University of Walsaw)・松本飛鳥 (University of Walsaw)・Adam Gapczyński (上智大学)

本発表では日本語における事態の数量化と引用節との関係性について考察する。引用節を伴う発話事態の数量化は、主節動詞の発話報告性(例:彼は2回「これがいいです」と述べた/答えたvs. 彼は2回「これがいいです」とテーブルを叩いた)とどれだけ引用節の意味が主節事態の内容とみなされ得るか(例:彼は2回「渋滞があったからです」と説明したvs. 彼は2回「分かりますか」と説明した)に拠る。こういった数量詞の引用節・主節との修飾関係はWurmbrand & Lohninger (2019)のmatrix verbs’ hierarchy(主節動詞の階層性)とRamchand & Svenonius (2014)のhierarchy of events and situations(事態と状況の階層性)を援用することで説明可能となることを主張する。

- 14:00 「Some constraints on the challenging speech act」平山裕人(関西外国語大学)

本発表は、話者が他者の発言に異議を唱える際の発話行為にはいくつかの意味的制約が見られることを主張する。具体的には、「何を言っている」という文の後に続く文がそのような発話行為のもと発話されると仮定し、そのような文 (以下、異議文) に課される制約を二つ提唱する。一つ目は、異議文の発話者は、先行発話によって形成されるQuestion Under Discussionに対する強い総記の答え (Groenendij and Stokhof 1984) を知っていなければならないというものであり、二つ目は、異議文と先行発話の内容は互いに矛盾するものでなければならないというものである。元来、強い総記の答えは質問文埋め込みに関する理論における概念であり、そのような概念が特定の発話行為に関係しているとする一つ目の制約は、強い総記の答えは質問文埋め込みの分野に留まらない概念であることを示唆する。また、先行研究で提唱されている発話行為への制約は言語外的な要因に関係するものであった。この点で、発話内容の言語的要素のみに言及する二つ目の制約は、新しいタイプの発話行為への制約であると言える。

午後:セッション9 国立国語研究所プロジェクト紹介〔国語研 2F 講堂/zoom〕

-

14:35 サブプロジェクト「体言化の実証的な言語類型論ー理論、フィールドワーク、歴史、方言の観点からー」プラシャント・パルデシ(国立国語研究所)

-

15:05 サブプロジェクト「述語の意味と文法に関する実証的類型論」松本曜(国立国語研究所)

午後:招待講演〔zoom(国語研 2F 講堂/2F 多目的室で聴講可)〕

- 15:40-16:40 「JSTのプレプリントサーバ「Jxiv(ジェイカイブ)」~日本で初めての本格的なプレプリントサーバ~」小川ゆい(科学技術振興機構 情報基盤事業部)

午後:クロージング

- 16:40-17:00 クロージング・優秀発表賞表彰

お問い合わせ

elw[at]ninjal.ac.jp